ヨーロッパを代表する名窯、マイセン。ドイツ、ザクセン州の古都・マイセンで18世紀に王立の磁器製作所として創業しました。ヨーロッパ初の硬質磁器焼成に成功したマイセンは、多くの名品を世に送り出してきました。

1960年、創立250年を迎えたマイセン磁器製作所は、5人のアーティストによって新たな時代を迎えます。アーティストのひとり、巨匠ハインツ・ヴェルナー(Heinz Werner 1928-2019)は、夢の世界へと誘う魅力的なデザインで現代マイセンを代表する数々の名品を生み出します。高度な磁器作りの技術と、5人のアーティストによる「芸術の発展を目指すグループ」の豊かな才能によって生み出された新しい作品の数々は、極めて質が高く、まさに“磁器芸術”と言えるものでしょう。

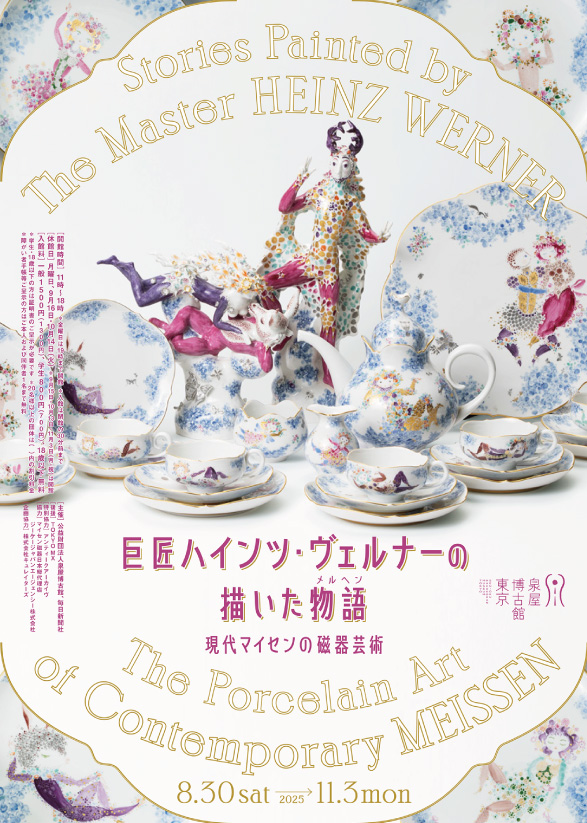

同展では、ハインツ・ヴェルナーがデザインを手がけた《アラビアンナイト》《サマーナイト》《ブルーオーキッド》など多彩なサービスウェアの数々、プラーク(陶板画)などの作品を通して、その魅力を体感できることでしょう。巨匠ハインツ・ヴェルナーが創造した名作を中心に、現代マイセンの美しき磁器芸術を紹介します。

《展示構成(予定)》

プロローグ:名窯の誕生

千年以上の歴史をもつドイツ・ザクセン州の古都マイセン。マイセンの地に、熱心な東洋磁器愛好家であったザクセン選帝侯のフリードリッヒ・アウグスト1世(通称:アウグスト強王、1670-1733)の命により王立磁器製作所が設立されたのは1710年のことでした。 17世紀の佐賀県・有田で生産された「柿右衛門様式」の色絵を愛するアウグスト強王の願いがかない、マイセンでも色絵による硬質磁器が作られるようになります。 マイセンの原点ともいえる「柿右衛門様式」の作品と、現代にも継承されるマイセンの柿右衛門写しを紹介します。

(左)《色絵龍虎図輪花皿》 肥前・有田窯 江戸時代中期(17世紀-18世紀) 愛知県陶磁美術館蔵

(右)《梅樹竹虎図大皿》 マイセン 18世紀 愛知県陶磁美術館蔵

第1章:磁器芸術の芽吹き

1928年、マイセンの近郊の町コスヴィッヒで、のちに現代マイセンを代表するデザイナーとなるハインツ・ヴェルナー(Heinz Werner、1928-2019)が誕生しました。1943年、15歳の少年ヴェルナーは、ドレスデン芸術アカデミーの分校として1764年に設立された伝統あるマイセン養成学校に入学、早くも1950年代には絵付師として認められるに至ります。 本章では、若きヴェルナーの出世作から、芸術家集団のひとりとしてデビューした直後の1960年代初期の作品を紹介します。

第2章:名シリーズの時代

1960年代のマイセンでは、「芸術の発展をめざすグループ」の発足の一方、マイセンの長い伝統を守った製品も求められていました。ヴェルナーは、アウグスト強王が蒐集したマイセンコレクション、その中でも絵付師ヨハン・グレゴリウス・ヘロルト(Johann Gregorious Höroldt、1696-1775)時代のものを熱心に研究したとされます。 ヴェルナーは1970年代後半にかけて、代表作《サマーナイト》と《アラビアンナイト》、《森の狩り》や《ブルーオーキッド》を始めとした新たなシリーズを次々と生み出します。本章では、夢溢れる世界が広がる数々の名シリーズとともに、ウニカート(1点物)として制作されたプラーク(陶板画)なども紹介します。

(左上2つ)《アラビアンナイト》コーヒーサービス マイセン 1967年頃~ 個人蔵

装飾:ハインツ・ヴェルナー 器形:ルードヴィッヒ・ツェプナー

(左下)《サマーナイト》ティーサービス マイセン 1974年頃~ 個人蔵

装飾:ハインツ・ヴェルナー 器形:ルードヴィッヒ・ツェプナー

(右上)《狩り》大燭台 マイセン 1973年 個人蔵

装飾:ハインツ・ヴェルナー、ルディ・シュトレ器形:ペーター・シュトラング

(右下)《ミュンヒハウゼン(ほら吹き男爵)》コーヒーサービス マイセン 1964年頃~ 個人蔵

装飾:ハインツ・ヴェルナー 器形:エアハルト・グローサー、アレクサンダー・シュトルク、ルートヴィッヒ・ツェプナーの共作

第3章:光と色彩の時代(1970年代後半以降)

1973年の日本と東ドイツの国交回復は、日本におけるマイセン製品需要が高まっていく大きな契機となりました。1975年、ついに初来日を果たしたヴェルナーは、日本の美しい風景に魅了され、その後も日本におけるマイセン展に伴いたびたび日本を訪れています。 1980年代に入ると、ヴェルナーのデザインは具象を超え、生命力あふれる美しい色と線や面の共演となっていきます。こうした新たな表現を支えたのは、新たな窯の導入や彩色技術の開発などの、マイセンのたゆまぬ技術開発でした。 本章では、円熟を見せつつも、常に新しい挑戦に満ちたヴェルナーの作品を紹介します。

エピローグ:受け継がれる意志

1990年代になると、ヴェルナーは若い芸術家たちの育成に力を注ぎます。1993年に65歳で定年退職した後も創造へのエネルギーは衰えを見せず、翌年には《ドラゴンメロディー》を発表し、さらに1998年には後輩芸術家たちと新作を発表しました。本章では彼の晩年を辿るとともに、ヴェルナーの意志を継ぐアーティストたちを紹介します。

《ドラゴンメロディ》コーヒーサービス、プレート マイセン 1994年 個人蔵

装飾:ハインツ・ヴェルナー 器形:ルードヴィッヒ・ツェプナー

■展覧会名/特別展 巨匠ハインツ・ヴェルナーの描いた物語(メルヘン)—現代マイセンの磁器芸術―

■会期/2025年8月30日(土)〜2025年11月3日(月・祝)

■会場/泉屋博古館東京(東京・六本木)

(〒106-0032

東京都港区六本木1丁目5番地1号)

■問合せ/TEL:050-5541-8600(ハローダイヤル)

■開館時間/11時〜18時 ※金曜日は19時まで開館 ※入館は閉館の30分前まで

※金曜日は19時まで開館(入館は18時30分まで)

■休館日/月曜日、9月16日・10月14日(火) ※9/15・10/13・11/3(月・祝)は開館

■入館料/一般1,500円(1,300円)、学生800円(700円)、18歳以下無料

※学生・18歳以下のかたは証明書のご呈示が必要です

■主催/公益財団法人泉屋博古館、毎日新聞社

■後援/TOKYO MX

■特別協力/アンティークアーカイヴ

■協力/マイセン磁器日本総代理店 ジーケージャパンエージェンシー株式会社

■企画協力/株式会社キュレイターズ

■巡回予定/

郡山市立美術館(2025年11月22日~2026年1月18日)

愛知県陶磁美術館 (2026年春~)細見美術館(2026年11月21日~2027年1月21日)

★こちらの無料観覧券を5組10名様にプレゼント!

★申込み締切 10/3(金)12:00まで

※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます

更新日:2025年9月17日(水)

![WEB LADYTOKYO 女性のための東京情報[レディ東京] WEB LADYTOKYO 女性のための東京情報[レディ東京]](https://lady-tokyo.com/wp-content/uploads/2022/07/header_logo-%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.jpg?1762034096)