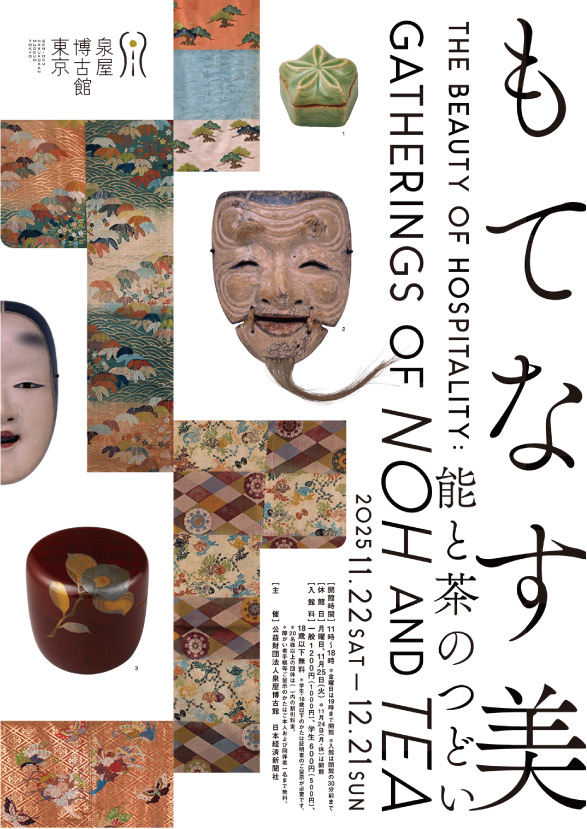

《展覧会概要》

住友家歴代の当主たちは、教養として能楽や茶の湯などをたしなむとともに、自ら能や茶の 会を主催し、客人をもてなすことでさまざまな交流関係を築いてきました。本展では、そうしたもてなしの場で用いるために集められた、能や茶にまつわるコレクションを紹介します。

能関係の諸道具は、多くが15代当主・住友吉左衞門友純(号・春翠)により集められたもの で、そのコレクション形成には、能楽師・大西亮太郎(1866-1931)が大きく寄与しました。 コレクションのなかには、春翠が実際に身に着け舞を舞ったと考えられる装束や、7代当主・友 輔が演能で使用したと考えられる能面など、歴代当主ゆかりの品も伝わります。

また、大西は春翠の能の師であるばかりでなく、茶の湯の友としての顔も持ち、大正期に春 翠が催した茶会にしばしば参加しました。残された茶会記には、その折々に用いられた道具類が記録されており、茶会を主催した春翠の美意識をうかがい知ることが出来ます。

さらに、技法という点からも能装束に着目し、「染織と金属」をテーマとするコーナー展示 を行います。

本展ではこれら能楽や茶の湯にまつわる諸道具をとおして、春翠を中心とした住友家におけるもてなしの美を紹介します。(出品点数 約60点、会期中の展示替えなし)

《みどころ》

1. 住友コレクションの能装束 久々の公開

泉屋博古館東京では約100点を数える能装束コレクションを有しており、これまでにも能をテーマとした企画展を開催してきました。しかしながら、最後に能装束をまとめて展示したのは平成20年(2008)4月に京都の本館で開催された「住友コレク ション能の彩―面と装束―」においてのこと。東京館では大倉集古館とともに開催した平成18年(2006)1月の「The 能」以来、ほぼ20年ぶりの公開となります。

能装束というと、唐織や厚板など、華やかな模様が施されたきらびやかな装束が真っ先に思い浮かびますが、住友コレクションの能装束は、単に鑑賞用としてではなく、実際に演能で使用されるために集められたものが多いため、狩衣や長絹など、比較的落ち着いた美しさを見せる装束も数多く含まれています。

実用を念頭に置いた能装束コレクションの在り方にも、ぜひご注目ください。

2. 住友春翠が最初に手に入れた能面

住友家では明治20年代から大西亮太郎一門による演能が行われており、春翠自身も早くから大西について能を稽古しています。また、住友家では春翠が主催する謡の会などもしばしば催されました。それにともない、春翠は能面や能装束といった、演能に必要な道具類の収集もはじめています。

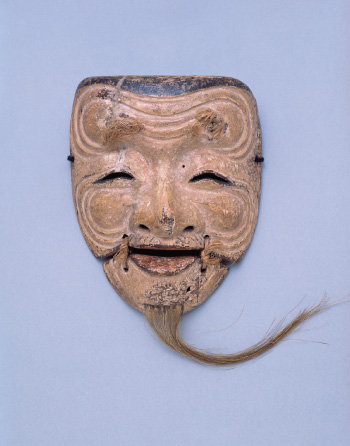

春翠が最初に手に入れたのは、能の演目のなかでも別格である「翁」で用いられる《白色尉》でした。「翁」は天下太平や五穀豊穣を祈って演じられる神聖な演目です。桃山時代の作とされるこの翁面は、やさしく笑みを浮かべた、とても穏やかな表情を見せています。

《白色尉》桃山時代・16世紀 泉屋博古館東京

3. 能楽師であり、茶も嗜んだ大西亮太郎

明治から昭和初期の関西を中心に活躍した能楽師・大西亮太郎は、慶応2年 (1866)に大坂に生まれ、祖父の大西寸松や、叔父の大西閑雪らに能の手ほどきを受けました。明治3年(1870)には初舞台を踏み、「大仏供養」の頼朝を演じています。少年時代には上京して二十三世観世清廉や初世梅若実、梅若六郎らにも師事します。大正元年(1912)には神戸に大西能楽堂(後の湊川能楽堂)を、大正8年 (1919)には大阪に大阪能楽殿を建て、能楽の発展にも尽力しました。

住友家では12代友親が大西閑雪に謡を習っており、春翠以前から大西家との交流がありました。春翠が明治25年(1892)に住友家に入ってからは、明治28年(1895)に「大西の能」が住友家にて上演された記録を皮切りに、その後もしばしば大西亮太郎の一門が能を演じました。さらに大西は謡と仕舞の師として春翠と関 わるとともに、春翠が能道具を集める手助けも行っています。大正期に春翠が茶会を主催するようになると、大西は客として茶会に招かれ、茶の湯の友としても交流しました。

また、大西による大阪能楽殿建設の際には、春翠が大阪・天王寺の土地を寄付し、財界の仲間にも声をかけてその後押しをしたと伝えられており、さらに春翠が亡くなった折には能面二面が大西に贈られるなど、親しい交流関係にあったようすがうかがえます。

同展ではこうした大西との交遊関係もあわせて紹介します。

〈展示構成〉

第I章 「住友コレクションの能装束」

(左上)《白紫段海松貝四菱唐花丸模様厚板》江戸時代・17世紀 泉屋博古館東京

(右上)《紅白萌黄段青海波笹梅枝垂桜模様唐織》江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京

(左下)《紅白浅葱段松原霞波模様縫箔》 江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京

(右下)《紺地唐花立鼓雲菱千切模様半切》江戸時代・19世紀 泉屋博古館東京

第II章「住友家の演能と大西亮太郎ゆかりの能道具」

(左)《紫地鉄線唐草模様長絹》江戸時代・19世紀 泉屋博古館東京

(右)《妙作尉》桃山~江戸時代・16~17世紀 泉屋博古館東京

第III章「茶の湯の友―住友春翠と大西亮太郎」

(左)《小井戸茶碗 銘 筑波山》朝鮮時代・16世紀 泉屋博古館東京

(右)原羊遊斎《椿蒔絵棗》江戸時代・19世紀 泉屋博古館東京

テーマ展示「染織品と金属」

(左)《紅地時鳥薬玉模様縫箔》江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京

(右)《紺地桐卍字散模様袷狩衣》江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京

■展覧会名/もてなす美―能と茶のつどい

■会期/11月22日(土)〜12月21日(日)

■会場/泉屋博古館東京(東京・六本木)

(〒106-0032

東京都港区六本木1丁目5番地1号)

■開館時間/11時〜18時 ※金曜日は19時まで開館 ※入館は閉館の30分前まで

*金曜日は19時まで開館(入館は18時30分まで)

■休館日/月曜日、11月25日(火) ※11月24日(月・祝休)は開館

■入館料/一般1,200円(1,000円)、学生600円(500円)、18歳以下無料

※20名様以上の団体は( )内の割引料金

※障がい者手帳等ご呈示の方はご本人および同伴者1名まで無料

■主催/公益財団法人泉屋博古館、日本経済新聞社

■お問い合わせ/TEL: 050-5541-8600(ハローダイヤル)

■アクセス/東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅下車

北改札正面 泉ガーデン1F出口より屋外エスカレーターで徒歩3分

東京メトロ日比谷線「神谷町」駅下車 4b出口より徒歩10分

東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅下車 13番出口より徒歩10分

★こちらの観覧券を5組10名様にプレゼント!

★申込み締切 11/21(金)12:00まで

※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

更新日:2025年11月5日(水)

![WEB LADYTOKYO 女性のための東京情報[レディ東京] WEB LADYTOKYO 女性のための東京情報[レディ東京]](https://lady-tokyo.com/wp-content/uploads/2022/07/header_logo-%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.jpg?1766206872)